Сяолинь Бай, Цзинъянь Сян, Цзяншань Дэн, Ван Хай Дин, Синхуа Луань и Чжи Гэн

Neurology. 2024 Mar 12; Volume 102 Number 5, e209188

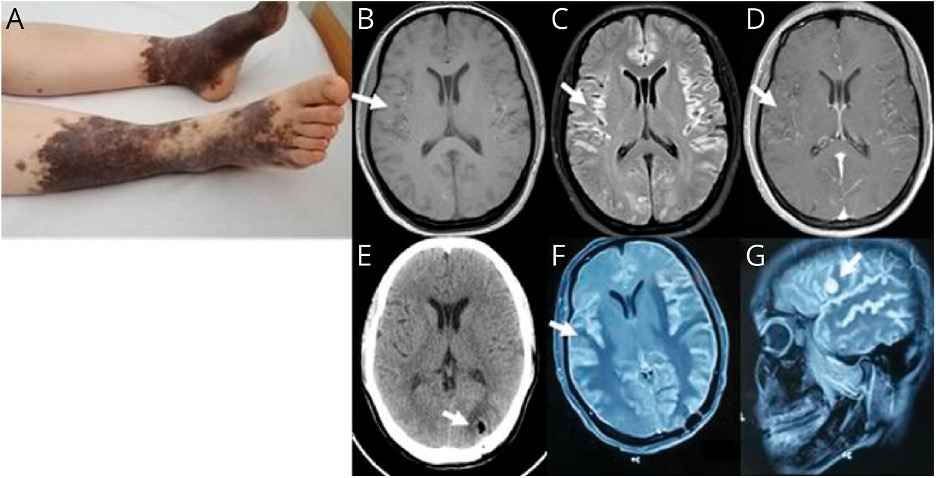

Врачи из Шанхая описали необычный клинический случай. Необычен он уже основным симптомом: быстро прогрессирующим когнитивным снижением и афазией Брока у 30-летней женщины через 1 месяц после перенесения COVID-19. За день до обращения за медицинской помощью пациентка справлялась с работой бухгалтера, но на приёме набрала 22 балла из 30 по краткой шкале оценки психического статуса (Mini-mental State Examination, MMSE). Наиболее сильно страдали непосредственная память, беглость речи и внимание, в то время как понимание, ориентация и счёт были сохранны. Иных изменений в неврологическом статусе не было. При общем осмотре были выявлены врождённые меланоцитарные невусы (ВМН) на ногах (рисунок 1А). Пациентка отрицала недавние отравления, укусы насекомых или что-либо в семейном анамнезе, что могло бы объяснить её симптоматику. Насторожил лишь положительный тест на COVID-19 месячной давности. За месяц до нынешнего обращения пациентка испытывала лихорадку, кашель и усталость, однако на момент осмотра была афебрильной.

В течение пяти дней когнитивный статус пациентки ухудшился: на MMSE пациентка набирала уже 15 баллов из 30, а афазия стала смешанной. МРТ головного мозга выявила диффузную гиперинтенсивность на T1-ВИ, повышенный сигнал на FLAIR (рисунок 1С), накопление контрастного вещества и отсутствие рестрикции диффузии.

(А) Большие врожденные меланоцитарные невусы (ВМН) неправильной формы с множественными сателлитными невусами на нижних конечностях, МРТ выявила слегка диффузную гиперинтенсивность двусторонних полушарий головного мозга на T1WI (B), повышенную интенсивность в режиме FLAIR (C) и накопление контрастного вещества (D). (Е) Послеоперационная КТ на 2-й день. Повторная МРТ через 6 месяцев выявила продемонстрировала более толстые и распространенные повреждения с отеком (F), а также появление нового очага, накапливающего гадолиний, в левой лобной доле (G).

Были проведены разнообразные лабораторные и инструментальные исследования. Суточный ЭЭГ-мониторинг выявил фоновую активность в бета-диапазоне с частой тета-дельта- и спайковой или спайк-медленно-волновой активностью в обоих полушариях, без периодических разрядов и эпилептических приступов. Исследование ликвора в день поступления показало нормальное начальное давление (80 мм водного столба, при норме от 80–180 мм водного столба), лейкоциты 9 × 106/л; эритроциты 348 × 106/л; белок 0,63 г/л (норма = 0,15–0,45 г/л). Глюкоза ликвора была сильно снижена: 0,29 ммоль/л (при норме 2,5–3,3 ммоль/л), в то время как глюкоза сыворотки была на уровне 3,9 ммоль/л. При повторном анализе ликвора спустя 5 дней глюкоза ликвора была на уровне 0,28 ммоль/л при сывороточной глюкозе на уровне 7,2 ммоль/л.

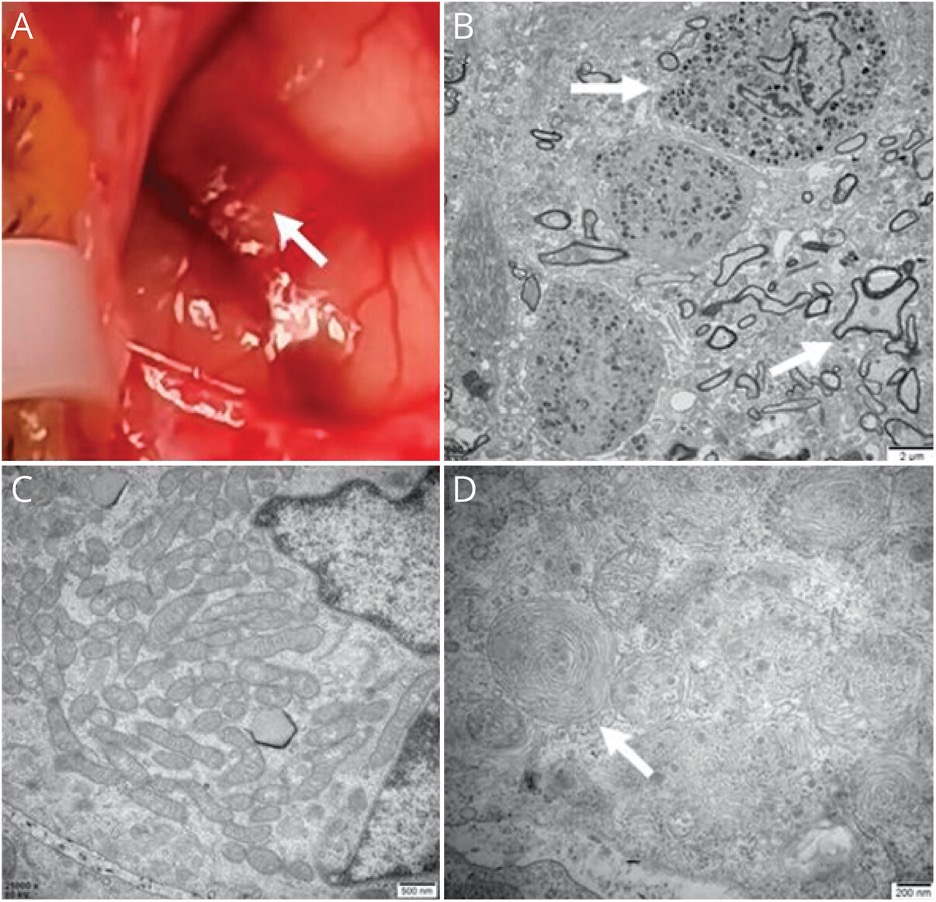

Состояние сниженного уровня глюкозы в ликворе называется гипогликорахией, и данный феномен, вкупе с сигналом повышенной интенсивности на T1-ВИ и ВМН на ногах в итоге сузил диагностический поиск до меланомы кожи с внутричерепными метастазами и нейрокожного меланоза (НКМ). Патологические исследования, а также дополнительный онкопоиск позволили исключить меланому (рисунок 2). Пациентке был поставлен диагноз НКМ.

(А) Пятнистый меланин (стрелка) на мягкой и паутинной оболочках мозга. (В) Наблюдалось большое количество меланоцитов в ткани головного мозга (стрелка) и аксональная дегенерация с демиелинизацией нервных волокон (стрелка). (D) В нейроне были обнаружены объединенные в кластеры митохондрии (C) и паттерны, напоминающие отпечатки пальцев (стрелка).

НКМ — это ненаследственный нейрокожный синдром, характеризующийся крупными или множественными врожденными кожными невусами и первичными меланоцитарными опухолями ЦНС, впервые выявленный господином Рокинтанским в 1861 году. Сообщается, что риск НКМ составляет 23% у пациентов с наличием на коже крупных заднесрединных ВМН или множественных сателлитных невусов. Считается, что патогенез НКМ обусловлен аномальной пролиферацией предшественников меланоцитов из нервного гребня, вызванной соматическими миссенс-мутациями, влияющими на путь MAPK, особенно мутациями в генах BRAF и NRAS.

Неврологические симптомы чаще всего возникают у детей, редко у взрослых, примерно 54 % пациентов с симптоматическим НКМ умирают в течение 3 лет после появления симптомов, даже не имея злокачественных новообразований, тогда как пациенты с бессимптомным НКМ имеют обычную продолжительность жизни. Исследования показали, что воспаление, связанное с COVID-19, может создавать микросреду, поддерживающую пролиферацию опухолевых клеток и возникновение генетических мутаций, а также запускающую пробуждение спящих опухолевых клеток. Кроме того, было показано, что SARS-CoV-2 подавляет гены-онкосупрессоры, способствуя онкогенезу. У нашей пациентки неврологические симптомы появились через 1 месяц после заражения COVID-19 и вызванного SARS-CoV-2 повреждения гематоэнцефалического барьера — нейровоспаление могло способствовать развитию НКМ, однако данное предположение о причинно-следственной связи требует дальнейшего изучения. Основными неврологическими симптомами НКМ являются гидроцефалия, симптомы, связанные с внутричерепной гипертензией, а также эпилептические приступы. Поражение спинного мозга встречается примерно у 20% пациентов. При этом быстропрогрессирующая деменция и нормальное внутричерепное давление, наблюдаемые у нашей пациентки, не являются типичными проявлениями НКМ. Результаты анализа спинномозговой жидкости при НКМ обычно включают в себя стерильный лейкоцитоз, высокий уровень белка, повышенное начальное давление и низкий уровень глюкозы, что было подтверждено в ретроспективном исследовании 13 взрослых пациентов с НКМ. Однако крайне выраженная гипогликорахия, наблюдаемая у нашей пациентки, при НКМ встречается крайне редко.

Характерными данными на МРТ являются диффузное лептоменингеальное утолщение в головном и спинном мозге и диффузное линейное контрастное усиление на T1-ВИ. При вовлечении паренхимы головного мозга обычно визуализируются очаги аномального сигнала, особенно в миндалевидном теле, таламусе и лобных долях. МРТ головного мозга нашей пациентки имела уникальные особенности. На МРТ был виден необычный диффузный кортикальный меланоз в обоих полушариях головного мозга, что отличалось от типичной визуализационной картины НКМ. Меланоцитома обычно дает высокую интенсивность сигнала на T1-ВИ и низкую интенсивность сигнала T2-ВИ ввиду парамагнитных свойств меланина, в то время как у нашей пациентки в участках поражения наблюдались высокая интенсивность в режиме T2 FLAIR и сигнал слегка повышенной интенсивности на T1-ВИ, что указывает на возможную малигнизацию с некрозом или же низкое содержание меланина.

В настоящее время не существует единых рекомендаций по лечению НКМ, а варианты лечения включают хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию, иммунотерапию и симптоматическое лечение. Несмотря на недавние достижения в лечении злокачественной меланомы с помощью иммунотерапии контрольных точек и таргетной терапии, направленной на BRAF и MEK, прогноз НКМ остается неясным.